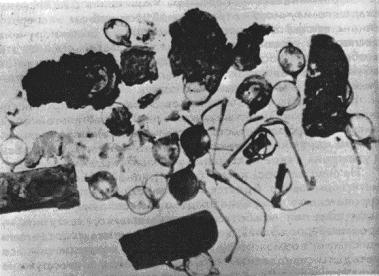

Вопрос четвертый: Кто покоится в братских могилах?Самый трудный вопрос. В той или иной форме он задавался следователями множеству людей, как-то причастных к трагедии в Куропатах. Одни из них невольно стали очевидцами казней, другие с великим усердием допрашивали арестованных «шпионов», добиваясь «чистосердечного» признания, третьи ближе к полуночи привычно садились за руль «черного ворона» и увозили «изобличенных врагов народа» на расстрел. Следствием достоверно доказано, что многие из репрессированных, содержавшихся в минских тюрьмах, расстреляны в Куропатах. Однако ни одного имени этих невинных жертв, к сожалению, установить не удалось. Поэтому, изучив многие архивные уголовные дела конкретных расстрелянных людей и зная из этих дел, что приговоры приведены в исполнение в Минске, мы все-таки не можем, не имеем ни морального, ни юридического права категорически утверждать, что именно тот или иной человек покоится под куропатскими соснами. В предыдущих разделах мы уже упоминали о том, как нелегко было отыскать людей, которым доводилось бывать там, за высоким дощатым забором, во время казней, сидеть или стоять рядом с обреченными на смерть, видеть их в последние минуты жизни. И не потому, что кто-то препятствовал поиску этих свидетелей — списки бывших сотрудников комендатуры НКВД, а именно этой службе была поручена охрана заключенных и приведение приговоров в исполнение, следствие смогло раздобыть. Но большинства из поименованных в них людей уже нет в живых. Ведь прошло пять долгих десятилетий. Кроме того, многих сотрудников НКВД постигла горькая участь их недавних жертв. Немало погибло на фронтах и в партизанском тылу. И вы понимаете теперь, сколь желанной для следствия была сама возможность встретиться и побеседовать с очевидцами расстрелов, какую цену приобрел каждый сбереженный ими факт, каждая сохранившаяся в памяти деталь. Вспомните рассказ бывшего водителя автозака М. Давидсона. То, что он увидел в свете фар своего грузовика, нельзя придумать, сочинить, это можно только запомнить. И, как мы убедились, на всю жизнь. Сейчас вы прочитаете показания еще одного человека оттуда, «из-за забора», которому, как он утверждает, довелось участвовать в расстрелах всего один раз. Не беремся оспаривать это утверждение, просто приведем фрагменты магнитофонной записи с Сергеем Максимовичем Захаровым — 75-летним пенсионером из Минска. В 1937 году он служил в комендатуре НКВД БССР вахтером. — Приходилось ли вам участвовать в приведении в исполнение приговоров к высшей мере наказания? — Один раз пришлось конвоировать. Кажется, один раз... — Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. — По приказу коменданта я и другие конвоиры, фамилий их уже не помню, часа в 22—23 подъехали на крытой брезентом грузовой машине к «американке» — внутренней тюрьме НКВД. Охрана тюрьмы посадила в кузов несколько арестованных. Если мне не изменяет память, было их не менее 20 человек. Я вместе с другими конвойными тоже сел в кузов. Нам поручалось охранять арестованных в пути следования к месту исполнения приговоров и не допустить их побега. — Чем вы были вооружены? — Пистолетами. — А где ехали те, кто должен был расстреливать? — Обычно, они садились в кабину или ехали в другом, легковом автомобиле. — Куда возили на расстрел? — По Логойскому шоссе от Комаровки километра четыре, потом сворачивали влево и через несколько минут въезжали в лес. Часть его была обнесена забором высотой примерно 2—3 метра... — Могилу готовили заранее? Да, яму копали заблаговременно. Но я не ходил туда, где расстреливали, я сидел в кузове и охранял осужденных... Не помню точно, кто — исполнитель или охранник — пришел, взял одного человека и увел. Раздался выстрел. Потом пришли за другим осужденным, вывели его, опять прозвучал выстрел. Таким образом расстреляли всех. — Они кричали? — Нет, криков я не слышал. — Не было ли среди обреченных на смерть ваших знакомых? — Нет, не видел. — Может, кто-то просил передать весточку на волю? — Это исключено. Арестованным запрещалось разговаривать. — Имели они при себе какие-нибудь вещи? — Да, уходя их тюрьмы, они забирали все свое, как мы называли, «приданое». Я сам видел в руках у осужденных свертки и сумки с вещами. Они выходили с ними из машины, а назад никто ничего не возвращал. Как проходили расстрелы, рассказать в деталях не могу — я ведь находился все время в кузове, — но из разговоров с Бочковым, Острейко, Мигно, которые расстрелами занимались постоянно, я знаю, что приговоренного к смерти подводили к яме и стреляли в голову, затем он сам падал или его сбрасывали в могилу. Туда же бросали — Среди арестованных вам не встречались женщины? — Почему же, встречались. Но очень мало. В конкретном случае, о котором я рассказываю, одну или двух женщин, не помню точно, мне удалось хорошо разглядеть. Но все-таки среди пассажиров нашего «черного ворона» преобладали мужчины. — Судя по одежде и особенно по обуви, среди моих подконвойных было немало жителей Западной Белоруссии. Одни одеты богато, другие — попроще. У некоторых на ногах были сапоги ручной работы, такие, я знаю, шили в западных областях. — Скажите, кто присутствовал при расстрелах — прокурор, врач? — Прокуроры, кажется, бывали, а вот врачей, вроде, видеть не приходилось... — А кто акты составлял? — Не знаю, наверное, когда возвращались в НКВД, там и писали. — Фамилий осужденных никто не называл? — Такого не слышал. Всем было известно, что эти люди осуждены «тройкой» как «враги народа, шпионы и диверсанты». — Как вы считаете, приговоры выносились справедливые? — Сказать правду, то, мне думается, часть людей погибала невиновных. Во всяком случае у меня такое впечатление сложилось... Разве при таком потоке можно следствию детально разобраться? В 37-м году каждую ночь на расстрел возили... — Вы в то время не слышали, какая деревня была вблизи того леска с забором? — Названия не помню. Знаю только, что из этой деревни родом жена Бочкова. Даже когда он получил в Минске квартиру, она часто уезжала домой, к родителям. А во время войны, я слышал, ее немцы казнили за то, что муж работал в НКВД. Авторская ремарка: Да, Захаров прав. Татьяна Ермолович из д. Цна-Иодково была замужем за Бочковым, у них подрастали сын и дочь. Незадолго до освобождения Белоруссии от гитлеровской оккупации фашисты расстреляли Татьяну за связь с партизанами. Дети долгое время оставались на попечении у ее тети. Затем их забрал отец. Добавим к этому несколько фраз из показаний Ольги Степановны Комаровской, пенсионерки из д. Цна-Иодково: — Таня Ермолович — моя племянница. Она часто забегала ко мне со своими заботами, плакала, говорила, что Бочков вместе с Батяном участвуют в расстрелах людей на Броде. Когда он возвращался с работы, ей казалось, что от него пахнет свежей кровью. К тому же он редко приходил домой трезвым... Понимая реальную опасность наскучить читателю частым цитированием показаний свидетелей, все же решимся привести здесь короткий фрагмент из рассказа Александра Афанасьевича Знака, тоже бывшего сотрудника НКВД, работавшего сначала надзирателем тюрьмы, а затем переведенного заведовать складом комендатуры: — Обычно заключенным, которых собирались расстреливать, объявляли, что их вызывают из камер с вещами. Они приходили на склад, забирали свои пальто, полушубки, все другие принадлежавшие им вещи и в сопровождении конвоира направлялись к «черному ворону». Машина покидала территорию тюрьмы, увозя людей вместе со всеми их пожитками. Те, кто исполнял приговоры, рассказывали, что вслед за расстрелянными в могилу сбрасывали и вещи. Во всяком случае мне на склад никогда ничего не возвращали. Подобные свидетельства, а их в ходе следствия добыто немало, важны по двум серьезным причинам: во-первых, они во многом рассеивают искреннее заблуждение авторов некоторых публикаций в белорусской, да и в центральной печати, уверяющих, что присутствие в эксгумированных могилах остатков опасных бритв и фарфоровых кружек, портмоне и деревянных ложек — прямое доказательство того, что сразу после ареста людей, минуя тюрьмы, следствие и суды, везли прямо в Куропаты — под слепые дула энкаведешных пистолетов. Во-вторых, «расстрелянные» и похороненные вместе со своими хозяевами личные вещи, даже не назвав имени, многое могут рассказать о своем бывшем владельце и о времени, в котором ему суждено было жить и погибнуть. Давайте же еще раз вместе перелистаем один из самых объемных томов дела с коротким названием «Куропаты», вчитаемся в бесстрастные формулировки заключений экспертов, подумаем и поразмышляем над их лаконичными строчками. Но вначале представим этих талантливых и увлеченных своим делом людей, не для дежурной похвалы, а справедливости ради, сказав, что их роль в расследовании куропатской трагедии, в поиске ответов на множество сложнейших вопросов чрезвычайно велика. А помощь, которую они постоянно оказывали следствию, достойна самой щедрой оценки и искренней благодарности. Первым назовем Владимира Яковлевича Дащинского, старшего научного сотрудника НИИ судебных экспертиз Министерства юстиции БССР, которому была поручена экспертиза всех вещественных доказательств, а это в общей сложности более 500 предметов — фрагментов обуви, остатков одежды, зубных щеток, расчесок, гребешков и даже обручальных колец. Коллеги говорят о нем коротко: настоящий профессионал, который знает и умеет все. И если в этой афористичной формуле есть какой-то элемент преувеличения, то идут они на него сознательно — из чувства любви и уважения к своему старшему и опытнейшему товарищу. На наш вопрос, когда было трудней работать — над материалами из Брестской крепости или сейчас, «по куропатскому делу»? — Владимир Яковлевич, не колеблясь, ответил: «Работать всегда нелегко, халтурить — просто». И, помолчав, добавил: «В Куропатах мы сделали максимум возможного, использовали практически все методы исследований, которыми сегодня вооружена наша служба. За каждое слово заключения можем поручиться». Наибольшее впечатление на В.Я. Дащинского и его коллег, много повидавших на своем «экспертном веку», произвела, по их словам, контрастность находок, извлеченных из одного захоронения. Скажем, добротные хромовые сапоги соседствовали в нем с самодельными резиновыми бахилами, сотворенными «находчивым» и предприимчивым народным умельцем. Модные и редкие по тем временам зарубежные портмоне покоились рядом с холщевым узелком, в котором его хозяин бережно хранил несколько серебряных и медных монеток, Изящное пенсне и самодельная деревянная ложка, зубная щетка и простой гребешок. Все это немые свидетельства всенародности сталинских репрессий, когда шпионами и вредителями одинаково легко объявлялись и видный ученый, и неграмотный крестьянин из забитой белорусской деревни. Не однажды бывавший за границей инженер и никогда не покидавший родного села колхозный сторож. В одном из захоронений найдено неплохо сохранившееся мужское кожаное пальто красно-коричневого цвета, с боковыми косыми карманами и кокетками, как отмечено в заключении. Эксперты определили размер комиссарской одежки — пятьдесят шестой. Могучим, богатырским сложением, должно быть, отличался его хозяин. Это, к сожалению, все, что сегодня можно сказать об этом человеке.

«Приговор приведен в исполнение в Минске»: Его арестовали в ночь на 14 августа 1937 года. Без санкции прокурора, без предъявления какого бы то ни было обвинения. И только спустя несколько дней, когда из подвалов «американки» его приведут в кабинет следователя В. Быховского, Александр Августайтис — первый секретарь ЦК комсомола Белоруссии — узнает, что он «презренный враг, главарь молодежного подразделения антисоветской контрреволюционной организации правых», в которую его завербовал не кто иной, а первый секретарь ЦК КП(б)Б Н. Гикало. Что он, Августайтис, и его сообщники «ставили целью проведение подрывной деятельности в области политико-воспитательной, культурной и оборонной работы». Вот так витиевато и одновременно малограмотно было сформулировано следствием выдвинутое против Августайтиса, а поздней и многих его товарищей по комсомолу суровое обвинение. В нем говорилось также, что Н. Гикало дал Александру задание постоянно вести вербовку новых членов в свою организацию из числа руководящих работников комсомола республики, создавать боевые группы для проведения террористических актов против руководителей партии и Советского правительства, и эту установку Августайтис выполнял последовательно и целеустремленно. Отвлечемся от этого, с позволения сказать, документа и, пока Александра не пригласили на новый допрос, расскажем о нем, о его корнях, о его короткой и яркой жизни. Вначале несколько слов скажем об отце — Викентии Августайтисе. Выходец из бедной крестьянской семьи, он рано включился в революционное движение в Литве и вскоре из-за преследований властей вынужден был искать укрытия в соседней Белоруссии. Судьба забросила Викентия в д. Зазерье Игуменского уезда (ныне Пуховичского района), где его приютили дальние родственники. В. Августайтис устроился на лесопильный завод, подружился с местной молодежью и вскоре понял, что безнадежно влюбился в 18-летнюю красавицу Ульяну Шелковскую. Молодые люди решили обвенчаться и пошли со своей заботой к местному священнику. Церковный порядок предписывал кроме внесения 300 руб. пошлины еще и предъявление паспорта. В. Августайтису не хотелось рисковать и он попытался доверительно объяснить попу причину своего нежелания официально предъявлять документ. Поп тут же побежал к властям и сообщил, что в Зазерье скрывается опасный бунтовщик. Викентия арестовали, посадили в тюрьму, а через восемь месяцев у него родился сын, которого мать назвала Александром. Вернулся молодой отец из неволи тяжело больным и никакие отвары трав, никакие дорогие заморские лекарства ему уже не могли помочь. Саша остался сиротой, рано познал горький вкус батрацкого хлеба, потом, когда мать во второй раз вышла замуж и переехала в Минск, подростком пошел на стекольный завод выдувальщиком. И в деревне, а затем в городе страстно тянулся к книгам, к знаниям, проявив при этом редкостную память, завидное усердие и целеустремленность. Когда комсомольской ячейке завода предложили выдвинуть на учебу в совпартшколу своего посланца, выбор единодушно пал на Александра Августайтиса. С этого времени начинается его стремительное восхождение по ступенькам политической карьеры — первый секретарь райкома комсомола в Плещеницах, затем — секретарь Минского окружкома ЛКСМБ, секретарь и первый секретарь ЦК комсомола республики. ...Сломать Александра оказалось делом непростым даже для такого «мастера чистосердечных признаний», как Быховский. Физически мощный, тренированный, Августайтис, по боксерской терминологии, хорошо держал удары, и даже после того, как его уносили в камеру без сознания, через день-два вставал на ноги в прямом и переносном смысле и вновь упрямо твердил: «Это ложь, клевета». Два месяца продолжалось неравное противостояние изощренного в пытках следователя и вооруженного только волей и мужеством узника. В начале октября он подписал первые страницы продиктованных Быховским показаний. Трудно сегодня сказать, как повел бы себя Александр, знай он, что этот его жест отчаяния, вырванный после долгих и невероятно жестоких пыток, станет началом массовых арестов молодых активистов, а ему будет уготована роль лидера «антисоветской молодежной организации», и всякая даже мимолетная прежняя встреча с ним будет поставлена кому-то в вину, послужит удобным поводом для самых тяжких обвинений и расправ. Уже на ином, комсомольском уровне, получит развитие идея существования в Белоруссии контрреволюционной, национал-фашистской организации, которую якобы создали руководители республики — «продажные шпионы и вредители», а посему всех их друзей и сторонников необходимо уничтожить, как «бешеных собак». Уничтожать пришлось многих, потому что круг знакомых Августайтиса, без устали мотавшегося по республике, был чрезвычайно велик. Вскоре после «признания» Александра взяли «за подрывную деятельность» бывшего комсомольского работника, председателя комитета по делам физкультуры и спорта при Совнаркоме БССР Л. Кузнецова, секретарей Слуцкого, Гомельского, Мозырского и Витебского окружкомов ЛКСМБ И. Галковского, М. Брагинского, А. Бычковского и В. Рогожкина. Четверых приговорили к высшей мере наказания, а М. Брагинскому повезло — он получил «только» 12 лет тюремного заключения с последующим поражением в правах на пять лет. «В Минск меня перевезли через три дня после ареста, — рассказывает М.Я. Брагинский. — Поместили во внутренней тюрьме НКВД, в подвале. На допросы, которые сначала вел один следователь, а потом к нему стали подключаться помощники, вызывали исключительно ночью. Мирной у нас была только первая встреча, когда разговор ограничился заполнением анкеты и деликатным выяснением отдельных страниц моей биографии. Правда, завершилась беседа категоричным требованием: «Августайтис дал показания, что ты — член его антисоветской организации. Подписывай протокол, что подтверждаешь!» Я, конечно, отказался, но меня не тронули, отпустили в камеру. «Веселая» жизнь началась со следующего допроса. Избивали меня втроем, по очереди, будто соревнуясь, кто побольней да изобретательней ударит. В перерывах между «раундами» тыкали пальцем в исписанные заранее листы и все твердили: «Что ты дурака валяешь? Твое упрямство — пустой номер, на тебя же показания есть! Хочешь легко отделаться — получить два-три года, подписывай... Мы знаем, что ты был членом Центральной организации «правых» в Белоруссии, которую по приказу Гикало возглавляли Августайтис и Кузнецов. Так что торопись, не то поздно будет». Я не торопился, требовал очной ставки с Августайтисом и Кузнецовым. Под разными предлогами следователи отказывали мне. А я, честно говоря, и не догадывался, что все мои товарищи по комсомолу и по несчастью давно уже расстреляны, а следствию нужны только признания. И вот однажды, когда меня избитого привели в камеру, сосед, профессор БГУ, фамилии, к сожалению, не помню, тихо так говорит: «Сынок, тебя же убьют. Ты лучше подпиши, может, и уцелеешь!». На следующем допросе я спрашиваю у следователя: — Скажите, а где будет рассматриваться мое дело — в суде или на «тройке»? — В Военной коллегии, — отвечает. — Хорошо, если так, подпишу. — А в суде ты, часом, не откажешься от своих показаний? — Зачем же, как договорились... Словом, все подписал, во всем «признался». А через полтора месяца отдыха от допросов меня вдруг вызвали и повели по коридорам в просторное, светлое помещение. Помню, сразу бросился в глаза длинный стол, за ним — трое военных. Оказалось, что в Минск прибыла выездная сессия Военной коллегии Верховного Суда СССР. Сбоку от стола — мой следователь и писарь. Зачитали протокол, спрашивают: «Признаете ли себя виновным?» «Нет, — говорю, — не признаю, контрреволюционером никогда не был. Прошу разобраться в моем деле». «Выведите арестованного. Суд остается на совещание». Минут через десять вновь называют мою фамилию. Заходим, слышу: — Учитывая, что Брагинский только состоял в антисоветской террористической организации, но ничего не совершил, — ограничиться 12 годами тюремного заключения... Вернулся я в «американку», в раздумье стал мерять шагами камеру и вдруг вижу на стене в самом углу чем-то выцарапано: «Прощайте, товарищи, мы ни в чем не виновны. Августайтис, Кузнецов». Значит, здесь, в этой же камере, сидели мои друзья в ожидании смерти! Они знали еще до суда, что им уготовано, и прощались с нами, живыми, надеясь втайне, что нам удастся передать на волю их последнее слово... 24 ноября 1937 года Александр Августайтис был приговорен к высшей мере наказания — расстрелу с конфискацией имущества. Через день приговор приведен в исполнение в Минске. Реабилитирован Александр Викентьевич Августайтис в июне 1956 года, а через три месяца решением бюро ЦК КПБ восстановлен в партии. Архивная справка: В.Э. Быховский, 1909 года рождения, образование высшее, до ареста работал помощником начальника отдела НКВД БССР в звании младшего лейтенанта госбезопасности. Арестован 10 декабря 1938 года за нарушение социалистической законности при ведении следствия по делам арестованных и 20 апреля 1939 года осужден к 10 годам исправительно-трудовых лагерей с лишением его воинского звания. На предварительном и судебном следствиях полностью признал себя виновным в том, что, работая оперуполномоченным следственного отдела, а затем начальником отделения УГБ НКВД БССР в 1937—1938 гг., применял к арестованным физические меры воздействия, избивал их с целью получения показаний о контрреволюционной деятельности. Так, Быховский в суде показал, что он избивал арестованных: Кузнецова, Арабея, Пивоварова, Августайтиса, Чарота, Балтина, Любовича, Рогатнера, Готовского, Темкина, Шелега и других, которых не помнит. При этом применял изощренные садистские методы, в результате которых арестованные, не выдержав издевательств, признавали себя виновными в совершении тяжких государственных преступлений и давали показания на других, якобы известных им преступников. Такие «методы», по словам Быховского, применялись в большей или меньшей степени всеми следователями и в центре, и на периферии. Арестованных били также начальники отделов и сам нарком Берман. Среди следователей, которые избивали арестованных, Быховский назвал Слукина, Перского, Кунцевича, Паремского, Короткевича и других. В своем заявлении от 27 ноября 1938 года на имя наркома внутренних дел БССР Наседкина Быховский писал: «Я хочу вам рассказать о тех безобразиях, антипартийных, по существу, фашистских методах следствия, которые в Белоруссии процветали на протяжении последних лет в бытность здесь наркомом Бермана... Б. Берман и бывший начальник следственного отдела Волчек на официальных совещаниях давали установки совершенно открыто, что, если враг не сдается, надо на него воздействовать физически и сломить его... Я в числе других стал это делать. Я начал применять при допросах к арестованным самые разнообразные методы издевательств... Бил их руками, сажал на стул, затем вынимал из-под них стул и они падали, клал на пол, сгибал вдвое и ставил сверху табурет, садился на него и сидел до тех пор, пока эти лица не начинали давать показания, плевал им в лицо и пр. Правда, часть арестованных я не бил, так как они легко начинали давать показания и без этого... Я видел, что вокруг меня все — от мала до велика, все бьют — били и оперативные работники, и неоперативные, привлекавшиеся к следствию». В суде Быховский заявил: «Я виновен в применении физических методов воздействия — избиении арестованных. Я бил врагов по распоряжению Бермана и, если бы я не выполнял этого распоряжения, не бил арестованных — меня бы давно сделали польским шпионом и расстреляли». ...А теперь вернемся в тесные лаборатории экспертов, вместе с ними поразмышляем о наиболее характерных, с точки зрения следствия, находках. В.Я. Дащинский, на долю которого, как мы уже говорили, выпало исследование большинства извлеченных из захоронений вещей, не мог не отметить преобладания резиновой обуви. И хотя время не щадит ничего, в сохранившихся фрагментах — чаще всего подошвах и каблуках — можно было разглядеть некогда очень популярные галоши ленинградской фабрики «Красный треугольник» и московской «Красный богатырь», продукцию «Резинотреста — государственного треста резиновой промышленности», на которой стоит престижный знак «Made in USSR». По голенищам, деталям верха, а чаще все-таки по тем же каблукам и подошвам угадываются довольно редкие тогда резиновые сапоги заводского изготовления, иногда — самодельные, не очень изящные, зато прочные, добротные бахилы — непременный атрибут довоенной да и послевоенной белорусской деревни. Множество резиновых изделий с клеймами зарубежных предприятий и фирм. И как тут не вспомнить лихую, таившую в себе немалую опасность и все же передававшуюся из уст в уста, предвоенную горько-веселую присказку: «Спасибо Сталину-грузину, что обул нас всех в резину». Несколько большее разнообразие обнаружили эксперты в привезенных им пакетах с кожаной обувью. Сапоги и ботинки, туфли и сандалеты, советские и импорные, кустарного производства и фабричные. Владимир Яковлевич подсчитал, что из 195 «предметов обуви» самоделок было 9, продукции кустарей — 24, а импортной обуви — 31 шт. На некоторых подошвах сохранилось клеймо все той же ленинградской фабрики «Красный треугольник», которая, оказывается, специализировалась не только на резине. 48 «предметов» были когда-то женской обувью, все остальные — мужской. Следует, видимо, заметить, что из захоронения номер 5, которое можно датировать 1940 годом (именно в нем найдена упоминавшаяся ранее расческа с надписью на польском языке), извлечено 12 фрагментов женской обуви. Мы попросили В.Я. Дащинского обобщить, суммировать свои впечатления, по возможности нарисовать собирательный образ покоящегося в Куропатах неизвестного нам соотечественника: — Эксперт должен оперировать точными категориями, никакая приблизительность в нашей профессии неуместна. Но, как специалист, я могу предположить, что среди жертв очень много было представителей интеллигенции. Основой для такого вывода может служить обилие очков и пенсне — их найдено более пятидесяти, а также сорок с лишним портмоне, кошельков. Прибавьте сюда редкие и дорогие по тем временам импортные вещи личного туалета. Деревня их в предвоенные годы почти не знала. Не мог я не обратить внимания и на такую особенность: мужская обувь сплошь 43—45-го размеров, несколько экземпляров даже сорок восьмого. Крепкие, могучие мужчины шли под нож «сталинской гильотины». И еще одно наблюдение: в захоронениях нет ремней и шнурков, нет перочинных ножиков, без которого обходился редкий мужчина. Отправляя арестованного в камеру, их, как обычно, отнимали, а вызывая «на выход с вещами», видимо, не считали нужным вернуть. Я могу также утверждать, что, судя по эксгумированным могилам, в Куропатах не расстреливали военных людей. Иначе среди почти 600 предметов нашлась бы хоть одна пуговица от кителя или шинели, армейская кружка, фляга или какой-то другой атрибут походного воинского быта. Всесторонние, углубленные исследования поднятых из захоронений останков провела очень авторитетная и представительная экспертная комиссия, в которую вошли ведущие специалисты бюро судебно-медицинских экспертиз. Возглавил ее главный судебно-медицинский эксперт Минздрава БССР С.С. Максимов — профессионал высшего класса, за плечами которого 30 лет безупречной экспертной работы. Не будем подробно рассказывать о выводах комиссии — ее заключение едва вместилось в тридцать очень плотных листов. Выберем из него только некоторые страницы, способные хоть в какой-то мере прояснить ответ на вынесенный в заголовок этой главы вопрос. Из заключения комплексной экспертизы: «Установление пола проводилось на основании краниоскопической диагностики по методике, предложенной В. Звягиным (журнал «Судебно-медицинская экспертиза», номер 3, 1983 г.)... Из 130 наиболее сохранившихся черепов из всех шести захоронений по двенадцати определить пол не представилось возможным в связи с отсутствием отчетливо выраженных признаков полового диморфизма, разрушением у некоторых из них костей лицевого скелета и отсутствием нижней челюсти. У остальных 118 черепов установлена следующая половая принадлежность: мужских — 97, женских — 21...» «Возраст захороненных людей определялся по степени облитерации (зарастания) стреловидных, венечных, затылочных швов в 130 наиболее сохранившихся черепах... Общие результаты исследований приводятся в следующей таблице:

Для установления роста погибших произведена остеометрия доставленных в лабораторию бедренных костей (как неповрежденных, так и их фрагментов). Получены следующие данные:

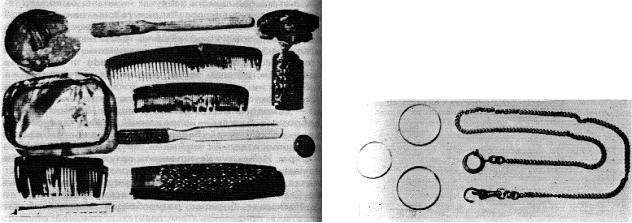

Определить рост нескольких десятков человек в связи со значительной фрагментацией костей не представилось возможным». ...Конечно, все это среднестатистические цифры и факты, от которых мы, говоря честно, изрядно устали, постоянно встречаясь с ними в нашей сегодняшней повседневности. Хотелось бы, безусловно, услышать имя, но раз уж его нет, то хотя бы конкретные сведения о некой индивидуальности, личности. И как в утешение эксперты подарили нам такую возможность. В безликом множестве костей они отыскали одну особенную — правую бедренную кость со старым, давно сросшимся переломом. Судя по тому, что обломки заходят друг за друга почти на шесть сантиметров, этот человек в свое время обошелся без помощи травматолога — нога срослась сама по себе. Был он довольно высокого роста — около 180 сантиметров — и при ходьбе сильно припадал на правую ногу. Трудно в это поверить, но вдруг найдется человек, который скажет: «Это мой отец, он в 1937 году сидел в тюрьме в Минске, затем был осужден на десять лет без права переписки и не вернулся... Да, у него в бедре была сломана правая нога». Маловероятно, но... И раз уж мы заговорили об индивидуальных приметах, самое время, наверное, вспомнить об обручальных кольцах и медальонах, найденных в захоронении номер 5 вместе с той самой «говорящей» расческой, назвавшей ориентировочное время расстрелов. Заметим, что в этой могиле найдено наибольшее количество вещей иностранного производства. О причинах их появления в Куропатах подробный разговор у нас впереди. А сейчас возьмет в руки три золотых кольца и две серебряные цепочки с медальонами, вглядимся в сохранившиеся на них буквы и цифры, мысленно возвратимся на пять с лишним десятилетий назад. ...Молодые дружно переступили порог костела, и в ту же минуту зазвонили колокола и колокольчики, на хорах заиграл орган и трубачи затрубили в медные трубы, да так громко, что затрепетали в волнении огни бесчисленных светильников и дорогих свеч, озарявших позолоту алтаря и смиренные лики святых. Так продолжалось довольно долго, но вот ксендз поднял руку и тотчас в храме воцарилась звонкая тишина. Он стал говорить о святости великого чувства, которое соединило молодых, о том, что его надо уберечь от жизненных невзгод и пронести в чистоте и первозданности через многие годы и десятилетия. Закончив приветственное слово, он подал помощникам едва уловимый знак, и ему тотчас поднесли тяжелое расписное блюдо, на котором покоились два легких золотых кольца. Одно из них он водворил на палец жениха, второе — передал ему, и тот осторожно, нежно надел его на пальчик невесты... Было ли что-нибудь похожее в жизни или все происходило совсем иначе, без костела и звонких труб, в скромной простоте сельсовета, сегодня сказать трудно. Одно, с согласия экспертов, мы можем утверждать совершенно определенно: свадьба человека, чье обручальное кольцо найдено в Куропатах, состоялась 2 января 1935 года. Эта дата выгравирована на внутренней стороне. Здесь же стоят латинские инициалы: «К» и «О» — владельца кольца и «М» — мастера, его сотворившего. Увы, не сбылись пожелания ксендза о долгой и верной любви: молодым суждено было прожить вместе — в радости ли, в заботах — всего несколько коротких лет. На другом кольце цифр нет, есть только заглавные буквы «JВ» — тоже, как говорят эксперты, инициалы имени и фамилии владельца. И, наконец, третье кольцо, судя по клеймам, сделанное зарубежным частным мастером, «украшено» множеством букв — в одном прямоугольнике выбито: «NHRB», в другом — «W» и цифра «3». Что они обозначают, о чем говорят? Даже эксперты от категоричного ответа воздержались. А теперь о серебряных цепочках. Одна из них очень длинная — 69 см. К ней прикреплен медальон овальной формы диаметром 22 мм. С одной стороны на нем изображена божья матерь с ребенком на руках, известная у католиков «Матка Боска Ченстоховска». Другая сторона, к сожалению, чистая, ни цифр, ни монограмм на ней нет. Похожий медальон сохранился и при второй цепочке. На нем во весь рост встает Святая Дева Мария в обрамлении строки из молитвы, которая в переводе с польского звучит примерно так: «О, Мария, без греха зачата, молись за нас, которые к тебе придут». На обороте медальона рядом с крестиком есть монограмма буквы «М», а по краям — пятиконечные звездочки. Владимир Яковлевич Дащинский, чтобы развеять все сомнения и еще раз проверить свои выводы, пошел с этими находками в костел на Кальварии в Минске и получил у его хозяев профессиональную консультацию. Они подтвердили, что медальоны в тридцатые годы изготовлялись за рубежом и государственными, и частными предприятиями, а купить их мог любой, у кого были на то деньги. Монограмма же, как правило, обозначала инициал имени, и очень редко — фамилии. ...Завершая эту главу, мы подозреваем, что у читателей созрел вопрос недоверия: неужели действительно не открыли ни одного имени, не отыскали в архивах ни одного списка отправленных на расстрел в Куропаты, ни одного документа в вещах казненных? Увы, это так. В захоронениях их практически не было, скорее всего отнимали при аресте и затем не возвращали, а те немногие бумаги, которые обнаружены в портмоне или кошельках, к сожалению, никакого текста не сберегли. Поиск же архивных документов, в которых были бы зафиксированы места расстрелов, фамилии принявших здесь смерть людей, результата пока не дал. Остается верить свидетелям, утверждающим, что такого учета органы НКВД не вели. Но жизнь продолжается, и кто знает, какие великие вчерашние тайны она откроет завтра.

|

| © 2025 Библиотека. Исследователям Катынского дела. Публикация материалов со сноской на источник. | На главную | Карта сайта | Ссылки | Контакты |